Rechercher dans ce blog

"Le totalitarisme a inventé son invisibilité" (Cédric Demangeot)

Articles

Affichage des articles du octobre, 2016

L'homme chauve sourit enfin

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur "Jérusalem" d'Alan Moore sans oser le demander

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

L'indépassable horizon du ridicule: bienvenue à Jardin-Land.

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

La photo (brisée) du jour

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Anti-manuel de suicide

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Cartonner n'est pas jouer

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Stéphane Bouquet: la stupeur d'exister

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Qu'y a-t-il hors du charnier natal ?

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

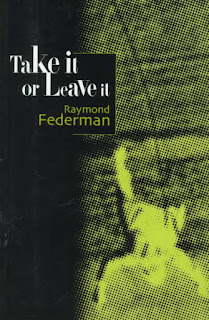

Raymond Federman, une traduction à prendre ou à laisser

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

L'incroyable vérité sur l'affaire du prix Dylan de littérature attribué à Bob Nobel (sic)

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Le palais des peines perdues: "Témoin", de Sophie G. Lucas

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Béziers, expert es-hontes

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Il n'y a pas d'affaire Elena Ferrante

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Le ninja et la méduse: ou les métaphores du traducteur

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Le coefficient de foisonnement

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Tentative d'épuisement du traducteur

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Les larmes de Pouchkine, le sourire de Markowicz

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Pensées paresseuses d'un traducteur

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications