mardi 22 décembre 2020

jeudi 3 décembre 2020

Les choses pour ce qu'elles sont - le miracle Actis

On suivait de près le poète Actis – comme on suit à la trace Laura Vasquez, Guy Viarre ou Cédric Demangeot –, on avait lu son cinglant Ce sont des apostilles, on l'avait repéré dans la revue RIP, on attendait, comme jamais on n'attend, puisque tout vient à point. Et voilà que, grâce à la main d'or de Yves di Manno, aux éditions Flammarion, dans ce sanctuaire vivace qu'est la collection Poésie, nous arrive ce texte, qu'on dirait odyssée du jour le jour, simple épopée banale en proche Europe, récit de peux et de riens, en apparence, aux vers arrachés à une prose intime, portés par une cadence qui de page en page fait de nous l'otage fasciné d'une errance nouvelle, à la foi statique – le "corps voûté" de l'antique génitrice – et mobile – "Bulgarie écrit au gros feutre violet". Qu'est ce paysage qu'Actis déplie et déploie par touches à la fois fragiles – il part là-bas – et denses – tant à dire. Est-ce épique? Il faudrait pour répondre à cette question invoquer Proust qui dans ce livre est comme un magique chausse-pied pour semelle de vent:

"chercher un sujet pour des ambitions littéraires / c'est une idée un peu parvenue de la création artistique / là, un sujet, pour le jeune Marcel, qui fend le paysage dans la caisse familiale / le reflet du soleil sur une pierre ou l'odeur / d'un chemin qui s'enfonce dans un bois"

On hésite. On vacille. Quel lien entre l'immobile Proust et le fugitif Actis? Mais c'est ailleurs, dans le paysage, bien sûr: pour l'un c'est entendre les perspectives du proche et du lointain et les réunir dans une épiphanie fondatrice, pour l'autre, c'est "partir dans les tours", comme Marcel, mais autrement, au prix d'on ne sait quels délitements:

"boucan, 3h et demi déjà, rails dans le noir, cette fatigue avec la sueur, encore des flèches fluorescentes contre le ventre du tunnel / fumée pique les yeux / le train coupe à travers / ce sont des rivières / arrêt: croise le regard d'un vieux dents décharnées, ses bêtes aussi un, deux, encore / machine râle, ombre des wagons derrière contre la pierre"

La dissémination des textes finit, plus vite que la langue ne sait lécher, par former un vif lappement. Allant de l'intime déchiré à l'égarement prédit, Maxime Actis semble avoir bu et absorbé la lie de mille poésies, digéré ses sources, et laissé l'esprit vivace de son corps écrivant prendre le relais. Il raconte, détaille, décris, musarde, précise, situe, et quoi qu'il fasse son verbe sillonne, s'adapte, il prend les souvenirs, les impressions, les choses vues et entendues, vécues, sait décrire comme on s'invente une mythologie de pierres et de désirs —

"verserai gouttes de sang dans pierre taillée (douzième siècle avant J.C) / lascif près de la tombe supposée d'Oprhée, voire dans les branches des arbres remuées par le vent, un murmure, branches collées les une aux autres, des danses"

Itinéraire d'un corps né du deuil, Les paysages avalent presque tout est une œuvre si scindée et ouverte et déchirée qu'à la relire on sent qu'elle éclate autant qu'elle resserre. Bien qu'épars, fracturé, organisé selon des temps disjoints (le proche-agonie de l'ancêtre aimée/ le lointain dansant des boues autres), elle finit par tenir dans son poing toute une éparse cartographie. Comme si la douleur apprivoisée d'autrefois permettait le ferment d'ivresses lointaines.

"il a dit / j'espère que tout cela que tu auras vu te semble important, que tu le garderas proche de toi / son, français ressemble à celui des livres / il me tend cinq flacons en plastique remplis d'eau bénite / c'est sacré car après tout il l'avait dit / il a dit / viens nettoyer l'église / ça sent le marbre vieux"

Qu'aurait écrit Rimbaud amputé? On s'en fout. Lisez Maxime Actis.

______________________

Maxime Actis, Les paysages avalent presque tout, coll Poésie, Flammarion, 2020 (19€50)

[… Merci à Charlotte Ajame qui m'a envoyé ce livre essentiel]

lundi 23 novembre 2020

La vie rêvée des allongés: Max Blecher et Pierre Minet

Ecrites en français, les lettres qu'envoie Max Blecher depuis son double exil – exil en France, à Berck, et exil du corps dans le plâtre, la douleur, l'immobilité – témoignent d'une immense solitude et du sentiment d'être voué à "descendre" toujours plus bas. Dans ces conditions, on comprend à quel point la rencontre de Minet lui est précieuse: unique lien (ou presque) avec une réalité qui lui est refusée, émissaire d'un quotidien défini autrement que par le faux espoir de guérir, Minet incarne un autre lui-même, revenu d'entre les morts et brillant au sein d'un firmament littéraire. Par bien des côtés, les lettres de Blecher rappellent la correspondance entre Artaud et Rivière:

"Ne vous trompez pas quant à moi : (je ne le crois pas pour vous, mais moi il m'arrive de me duper quelques fois – le plus souvent) je reviens toujours sur une rue de pensée calme comme une orange ou comme un grand dictionnaire." (Lettre du 26 novembre 1931)

Blecher veut croire encore à la "suprême étoile" de la guérison et compte en partie sur Minet pour que ses écrits accèdent à la publication en France. Mais de même que son corps est travaillé par le mal de Pott, sa foi en son destin littéraire est rongé par des doutes:

"(…) je suis loin d'avoir le visage satisfait et l'intestin littéraire rempli de satisfaction prête à être excrémentée" (Lettre du 10 mars 1933)

Blecher quittera Berck et finira par retourner en Roumanie où il sent "[mon] vertige chaque jour plus pur et plus large". Son adoration pour Minet perdure, même s'il éprouve péniblement l'éloignement qui peine à les maintenir en concordance. Aventures dans l'irréalité immédiate paraît en Roumanie en 1936 – deux ans plus tard, Blecher quitte le monde. Minet, lui, vivra jusqu'en 1975, mais non sans avoir renoncé à l'écriture en un geste rimbaldien – renoncement en surface, car il tiendra longtemps son journal et publiera en 1947 un texte intitulé La Défaite, qui rend compte de cet écartement. Ainsi, l'impossibilité d'écrire unit ces deux écrivains à l'ombre d'une danse entre vie et mort, une danse quasi amoureuse, vouée aux ténèbres.

Richement illustrée, l'édition des lettres de Blecher à Minet a été établie, annotée et postfacée par Billy Dranty qui a su tisser, entre autres dans des notes en bas de page, des liens très pertinents entre ces lettres et l'œuvre des deux écrivains.

______________

Max Blecher, Lettres à Pierre Minet, L'arachnoïde, 16 €

samedi 21 novembre 2020

dimanche 25 octobre 2020

Proust et la mayonnaise

"Ainsi cheminant, il se produit tout d'un coup cette évidence: d'une part, je n'ai plus le temps d'essayer plusieurs vies: il faut que je choisisse ma dernière vie, ma vie nouvelle, 'Vita Nova', disait Michelet […]. Or, pour celui qui écrit, qui a choisi d'écrire, il ne peut y avoir de 'vie nouvelle', me semble-t-il, que la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture."Tel Dante au milieu du chemin, mais inspiré par une énigmatique journée de septembre 1909, Barthes rêve, presque sur un mode nervalien, à une autre vie, une dernière vie qui lui permettrait de faire coïncider œuvre et vie, avec pour corrélat le fait que l'achèvement de l'œuvre serait concomittante avec la fin de l'existence. Fascination de Barthes pour l'après-Recherche: cette question qu'il pose à plusieurs reprises: qu'aurait pu écrire Proust après la Recherche? Ces "mélanges" offrent bien d'autres intuitions. Il y a l'idée que le quantitatif, chez Proust, est en fait un qualitatif. C'est parce que la Recherche s'autorise l'expansion (par addition de fragments) qu'elle accède à un niveau supérieu ("vous le savez, la Proportion n'est pas une quantité, c'est une qualité"). Le fameux incipit de la Recherche – avec son roublard décasyllabe: "longtemps je me suis couché de bonne heure" –, est pour Barthes, lié inconditionnellement à la mère, à la possibilité du baiser vespéral, à l'invention de la frustration, etc. Se coucher tôt pour ne pas rater la mère. Lecture très personnelle de Barthes, qui ne cesse d'établir un lien de porosité entre le "marcellisme" et ses propres rapports avec "mam", sa mère à lui. Cette crispation œdipienne semble empêcher Barthes de lire autrement le fameux "je me suis couché de bonne heure" (car ce "bonne heure" c'est aussi le matin, l'heure à laquelle Proust écrivain se couche; et surtout, le fait de se coucher "tôt" est lié moins à la mère qu'au fantasme du repos comme antichambre de la création…). On trouve aussi dans ces mélanges une réflexion essentielle sur le "grand projet, que Barthes estime absent d'une certaine façon chez Proust, lequel entrerait dans la Recherche d'abord par la matérialité de l'écriture avant que tout ne se "fédère" dans son esprit:

"[Pour moi: stérilité évidente des 'Grands Projet' mais persistance évidente de l'activité d'écriture des Notations.]"On le voit, le Proust de Barthes est un étrange double qui l'aide à mieux percevoir les enjeux, les risques et les impossibilités d'une "œuvre" nouvelle, différente. Le temps perdu, n'est pas un temps gâché, mais caché. L'avenir de l'écriture reste embusqué dans le présent…

lundi 19 octobre 2020

Le sabre sans le goupillon

S'en suit une diatribe où Ruben nous dit que le président de la République a "laissé un professeur se faire assassiner dans la rue après avoir été lynché sur les réseaux sociaux". Je veux bien que Macron soit responsable de beaucoup de choses, mais dire qu'il a laissé un professeur se faire assassiner, n'est-ce pas faire preuve d'une fièvre qu'aucun thermomètre, même inséré au fond d'une conscience qu'on suppose avisée, ne saurait justifier? Conclusion de Ruben, après quelques aveux d'impuissance? "Le temps est venu de dire assez." Assez? C'est tout? A-t-on besoin ici-bas d'un écrivain pour nous dire qu'il est temps de dire assez? Peut-être. Mais qu'il nous dise qu'il est temps de dire assez en nous disant qu'il est temps de dire assez? Pitié. Ruben ne s'en tient pas là, heureusement: il va plus loin. Il veut que "toute la lumière soit faite sur cette affaire."

A l'heure où Onfray s'interroge sur les dix-huit versions précédentes du Covid (je me permets de mentionner ce virus puisque Ruben réussit le tour de magie de l'évoquer dans sa tribune sur, on l'a compris, tout autre chose), il serait bon que les écrivains, même quand ils ont un livre visionnaire sur les tables des librairies, ne prennent pas leur révulsion naturelle pour une réflexion culturelle. La mort de Samuel Paty est un drame sans nom, mais ce n'est pas "mon" mort. Aucun possessif ne saurait avoir valeur de deuil, même républicain.

Emmanuel, je te propose pour ta prochaine tribune, de méditer cette citation de Kafka: "Quand on a accueilli le Mal chez soi, il ne demande plus qu'on lui fasse confiance." Tu as tout le temps que tu veux. Personne ne ramassera ta copie tant que tu ne l'auras pas lue et relue.

dimanche 18 octobre 2020

Buisson: Persée à jour

Admettons un instant que les mots ont un sens, les phrases une portée, surtout quand on est directeur-adjoint d'un grand quotidien de droite, comme le Figaro. Supposons que Jean-Christophe Buisson a réfléchi avant d'écrire le tweet suivant, tweet accompagné d'une photo de sculpture:

"Pendant ce temps, à New York, devant la Cour pénale, on installe tranquille une statue 'féministe', #metoo, destinée à dénoncer les violences masculines. Et que représente-t-elle? Une Méduse tenant dans sa main la tête d'un Persée qu'elle vient de décapiter…"

Tout, dans ces trois phrases, sent mauvais. Essayons de comprendre pourquoi. "Pendant ce temps": formule elliptique, qui renvoie à une actualité située dans un autre lieu, une actualité qu'on ne nomme pas, qu'on laisse au lecteur le soin de deviner. Quelle actualité? S'agirait-il des "violences masculines", aussitôt mentionnées, qui existent aussi bien en France qu'aux Etats-Unis? On pourrait le penser, puisque Buisson nous dit que "on" – ah, ce "on"… – a installé "tranquille" une statue de Méduse visant à "dénoncer les violences masculines". C'est évidemment plus retors.

Attardons-nous sur ce "tranquille". Ce n'est pas un "tranquillement" (trop long pour un tweet?), juste un "tranquille", comme on dit "peinard", en sous-entendant, presque, "impunément". On sent bien que ce "tranquille" est censé résonner avec ce "pendant ce temps", mais pourquoi? Il faut avancer dans le tweet. Nous voyons la photo de la statue, mais Buisson a besoin de nous éclairer. Il s'interroge donc, nous interroge: "Que représente-t-elle?" Méduse victorieuse de Persée (et non l'inverse). Mais là tout bascule. Parce qu'en déposant en fin de tweet le verbe "décapiter", assorti de points de suspension, verbe qui est aujourd'hui même chargé d'une horreur renouvelée, Buisson provoque un étrange court-circuit. Ici, une précision qui a son importance : c'est Buisson qui tisse ainsi, l'air de rien, un parallèle entre la sculpture et le drame survenu en France; ce n'est pas le sculpteur Luciano Garbati, dont l'œuvre est exposée depuis le mardi 13 octobre.

La question est donc la suivante: en juxtaposant dans son tweet les mots "pendant ce temps", "tranquille", "violences masculines" et "décapiter", que cherche donc à nous dire Buisson – ou à ne pas dire? Qu'il y a un lien entre la violence d'un assassinat et la violence des revendications féministes (et non entre la violence d'un assassinat et les violences masculines-? Que d'un côté on représente "tranquille" une décapitation qui serait prônée par #metoo tandis que – "pendant ce temps" – une autre décapitation, bien réelle celle-ci – provoque l'horreur ici?

Il y a tellement de sous-entendus flottants dans le tweet de Buisson qu'on finit par comprendre que ce qui est dit, ce qui importe, c'est moins un énoncé clair et nauséabond, qu'un réseau d'insinuations, l'ébauche de parallèles. Oui, ce qui importe ici, dans cette réthorique éprouvée de la lâcheté, ce n'est pas tant de dire, mais justement de ne pas dire, de ne pas dire vraiment. De laisser entendre. De présenter un non dit comme un ready-made: une sculpture montrant une décapitation (qui serait bien sûr symbole d'un féminisme vengeur…) juxtaposé avec des mots en apparence vagues "pendant ce temps", "tranquille".

Un enseignant français a été décapité. Des femmes sont, partout, victimes des violences masculines. Une sculpture – inversant le mythe de Méduse, et en rien un appel au meurtre – a été érigée il y a un semaine devant la Cour pénale américaine où a été condamné Weinstein. — Faire passer "tranquille" un fil entre ces trois événements est une étrange façon de nous dire que — que quoi? Le non-dit, ici, est si criant qu'on a du mal à ne pas l'entendre. Et son obscénité est totale.

mercredi 14 octobre 2020

A propos d'une traduction perdue d'Au-dessous du volcan…

J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur ce blog l'aventure que fut la traduction du roman de Lowry, Under the Volcano : ici, ici, et ici. Mais un détail m'avait échappé, qui fait que la version signée par Stephen Spriel et Clarisse Francillon n'est pas, comme on le pense souvent, la toute première traduction du chef d'œuvre de Lowry, mais plutôt… la deuxième (celle de J. Darras, intitulé Sous le volcan, étant donc la troisième). C'est en lisant divers entretiens avec Maurice Nadeau que ce "détail" a attiré mon attention.

On sait que c'est Max-Pol Fouchet qui a "rapporté" Under the Volcano des Etats-Unis. C'est du moins ce qu'affirme Maurice Nadeau dans un entretien donné au journal Le Point en 2011:

J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'avais comme ami Max-Pol Fouchet, qui me dit qu'aux États-Unis le livre d'un poivrot sur l'alcoolisme faisait florès. Il s'agissait de Malcolm Lowry et d'Au-dessous du volcan. Max-Pol avait essayé de le traduire, mais sa traduction avait été refusée par Gallimard. À l'époque, Corrêa, mon éditeur, qui ne pouvait s'engager financièrement seul, a dû s'allier au Club français du livre, et j'ai proposé alors que le roman paraisse dans ma collection.

"C’est Max-Pol Fouchet qui découvre le livre lors d’un voyage aux États- Unis, qui le rapporte et qui le traduit. Et qui le donne à un grand éditeur, qui s’appelle Gallimard, qui le refuse. Il a pour amie Clarisse Francillon, une Suissesse qui a de l’argent et une petite maison d’édition où je crois qu’il n’y a que Malcolm Lowry. Clarisse Francillon connaît l’anglais, mais Lowry, c’est d’une telle difficulté à traduire... Elle ne se sent pas capable, elle voit clair. Je travaille alors chez Corrêa, je dirige une collection.

On cherche un traducteur, on pense à la Sorbonne, à Jean-Jacques Mayoux, qu’on connaît bien, on ne trouve personne, tout le monde dit pff, c’est trop difficile, j’ai autre chose à faire. Alors tu ne sais pas ce qu’on fait, elle et moi ? Elle me dit : Je connais un petit gars qui traduit des romans policiers américains, qui connaît le slang, l’argot américain. Lowry, ce n’est pas de l’argot, mais ce traducteur a une grande habitude de l’américain. On va le trouver. C’est un mathématicien. Il prend un pseudonyme. Lowry est très intéressé, il vient à Paris, il habite chez Clarisse. Il ne connaît pas bien le français mais il participe au travail. C’est comme ça que paraît la première édition d’Au-dessous du volcan en français. Quel bric-à-brac...

Ils ont finalement traduit à trois, Stephen Spriel (c’est un pseudo) associé à Clarisse Francillon, tous deux sous le contrôle de l’auteur. La première traduction due à Max-Pol Fouchet est carrément passée à la trappe."

"Que d'heures n'ai-je point passées […] sur ces pages, sur ces lignes, dont la beauté m'enflammait et me désespérait par leur impossible traduction… Plus tard, Malcolm Lowry vint à Paris. Nous nous rencontrions dans de petits bistrots de Saint-Germain-des-Prés, ou chez Clarisse Francillon […]. Je questionnais Malcolm sur les ambiguïtés et difficultés de son texte, sur les multiples références qu'il y fait aux œuvres de la littérature universelle et plus encore aux connaissances ésotériques. De celles-ci, Malcolm avait une longue pratique, un savoir précis. Pour en parler, nous abandonnions bientôt, au cours de nos rencontres, les soucis de la traduction. 'Au train dont vous allez', disait-il, en plaisantant, 'vous aurez fini dans dix ans!' C'était vrai. Je n'avançais guère et me rendais compte qu'il eût fallu, pour le traduire, une équipe nombreuses, comme celle que l'on réunit pour la version de l'Ulysses de Joyce. Finalement, avec tristesse, je dus renoncer. Clarisse Francillon et Stephen Spriel prirent le relais."

vendredi 9 octobre 2020

jeudi 8 octobre 2020

mercredi 7 octobre 2020

Du cadavre de la prose (et du désir d'indécision) – d'après une phrase de Cédric Demangeot

Dans Pour personne, de Cédric Demangeot – tentative d'avortement volontaire d'un récit impossible –, on peut lire la phrase suivante:

"L'excès de volonté à suivre et poursuivre nuit à la vivacité de la parole, étouffe peu à peu et contraint au mutisme ce désir premier d'indécision qui est sa raison d'être originelle, et la parole devient à la fin cet énoncé servile possédé par sa seule distinction, un véhicule posé sur des rails, un cadavre de prose."

Résistant à l'envie de paraphraser de constat lucide, qui explique en grande partie l'inintérêt de nombre de fictions, attardons-nous plutôt sur ce "désir […] d'indécision" dont nous parle Demangeot et qu'il estime à l'origine de la parole. Que peut bien être un désir d'indécision, et en quoi semble-t-il urgent de le préserver? Si la parole est "vive", c'est sans doute qu'elle est vivante, autrement dit qu'en elle se bousculent toutes sortes d'aspirations, certaines intérieures, d'autres extérieures, un lieu d'échange où sévit, qu'on le veuille ou pas, le déjà-dit et l'iné-dit. Dès lors qu'écrire s'attache à faire fi de ce tumulte pour imposer une ou plusieurs lignes sur lesquelles promener le wagonnet du récit, le flottement inhérent aux forces du langage est considéré comme contre-productif, un obstacle au déroulé artificiel de l'histoire imposée. Mais si, comme le fait sans cesse Demangeot dans Pour Personne, on travaille avec et dans le doute, si l'on refuse le jeu de dupe qui est le risque majeur de toute fiction, alors la langue peut continuer de trembler, et les mots de faire autre chose que de s'accoupler méthodiquement en vue de générer un sens compatible avec le sens commun, trop commun.

La poésie – du moins celle incarnée violemment par Demangeot –, parce qu'elle résiste incessamment à la servilité des énoncés, s'épargne ainsi un destin véhiculaire. Sa lecture nous permet également de mieux comprendre ce qui gêne lors du feuilletage de beaucoup de romans. Or ce qui gêne, dans ces textes à très grande volonté, c'est justement l'impression de non-gêne, le sentiment de filer sur des rails, d'obéir à un cahier des charges qui ne tolère aucun déraillement. De ne pas jouer avec l'indécis. Le roman, souvent, trace, remblaie, écarte, et son mouvement même nivelle la matière-langue qui devient simple carburant.

Le propos de Demangeot est éclairé en exergue de son livre par la citation suivante, signée Paul Valéry:

"La sensation des possibilités, très forte chez moi, m'a toujours détourné de la voie du récit."

La sensation des possibilités: c'est, en quelque sorte, un écho à cet indispensable désir d'indécision, qui seul peut autoriser la prose à se relever de son cadavre.

__________________________

Cédric Demangeot, Pour personne, suivi d'une lecture d'Alexandre Battaglia, avec des dessins d'Ena Lindenbaum, éditions de L'Atelier Contemporain, 20 €

lundi 5 octobre 2020

La miséricorde en œuvre: Le Soufi, de Marc Graciano

Le Soufi – qui vient de paraître aux éditions Le Cadran Ligné – pourrait être une parfaite introduction à son travail. Il est question d'un gyrovague – un moine vagabond, donc – qui rencontre un "petit homme", et des développements issus de cette rencontre. En une cinquantaine de pages, Graciano parvient à faire de cette rencontre un mystère, au sens quasi religieux. Le gyrovague, qui recèle un secret sous sa bure, se voit pris en charge – morale, mais aussi affective – par le petit homme, qui va accomplir sur ce dernier ce qu'on est bien obligé d'appeler ici des "œuvres de miséricorde". Il va lui donner à boire, le nourrir, le laver, l'accueillir, panser une certaine plaie qu'ici nous tairons et accomplir enfin un rituel d'ensevelissement qui est le point d'orgue du récit. Chaque action est décrite avec un luxe de précision faisant paradoxalement écho au parfait dénuement des protagonistes. La langue, donc, prend sur elle, dans son déroulé même, la richesse intérieure des personnages que le texte s'interdit d'exposer. En décomposant les gestes, en les fractionnant méthodiquement, Graciano dote chaque étape de l'agir – faire un feu, ôter une tique à un oiseau, remplir une gourde… – d'une dimension quasi chamanique.

Dans le texte de Graciano, c'est le gyrovague qui dit. "Et le gyrovague dit qu'à son éveil il y avait un homme accroupi à quelques pas devant lui, comme qui dirait assis sur les talons, et le gyrovague dit que c'était un très petit homme, presque nain, quoiqu'harmonieux de corps, avec un visage plat et un nez camus quasi inexistant, comme celui d'un félin, et le gyrovague dit que […]." L'autre homme – le soufi – ne parle pas, il se contente d'agir au ras de la vie, de ses nécessités. Affranchi de tout ego, il est hors le langage, tout entier recueilli dans le geste qui répare. De même, la phrase de Graciano répare, en ce qu'elle n'omet rien dans sa description des actes de miséricordes, grâce à cette langue minutieuse qu'on a évoquée plus haut, et qui, par son excès d'objectivité, finit par générer une prodigieuse générosité. La langue, ici, donne à voir (et sentir, toucher, humer, etc.) ce qui se produit en dehors du langage. En fait, on pourrait dire que Graciano ne cesse de confectionner de discrets miracles. Ce qui rend son texte éminemment hypnotique, tout entier consacré à la révélation de ce qu'est, au plus profond, la "façon de faire". Façonné, fascinant: chez Graciano, les deux font noces.

____________________________________

Marc Graciano, Le Soufi, Le Cadran Ligné, 14€

mercredi 23 septembre 2020

Un chien mort, un Consul, un ravin: et ensuite?

Je suis en train de traduire Under the volcano. Et non de le re-traduire, puisque je ne l'ai encore jamais traduit – saisissez la nuance, elle a son prix. Non que je trouve mauvaises les deux traductions qui existent déjà, mais elles me semblent avoir œuvré

chacune à deux extrémités d'un spectre improbable: l'une, la première, faite à "trois", collait au texte de Lowry en se fiant aux seuls contours de la phrase; l'autre, celle de Darras, me paraît un peu trop déplier certains angles morts. Il ne s'agit pas de pallier, de réparer, d'innover – juste de proposer, d'avancer une autre langue, sans prétention de justesse supérieure. On peut encore rêver le volcan.

Prenons la dernière phrase. "Somebody threw a dead dog after him down the ravine." Elle ne pose pas en soi de problème. On peut bien sûr chercher dans le livre les occurrences du verbe "throw", compter les chiens qui errent entre les pages, mesurer la profondeur de ce ravin. Quoi qu'on fasse, on se retrouvera avec cette phrase, scandée 4/3/3/4, avec un léger écho du "him" dans le dernier mot, "ravine". On est donc obligé d'avancer à tâtons des mots, à ras du rythme.

Somebody. Quelqu'un. On. Difficile de proposer d'autres variations. Un quidam ne rajeunirait pas. Un passant pourrait passer. Threw: jeta, balança. Les synonymes ici tirent la langue. J'aime bien "balança", mais me voilà alors avec trois syllabes, très loin de ce "threw" – l'anglais abonde en monosyllabes, quel veinard, mais je n'écris pas mes traductions en anglais, quel roublard. A dead dog: un chien mort, le cadavre d'un chien, un défunt toutou, là encore au niveau dental on rame un peu. After him: après lui, à sa suite, sur lui. Le choix semble réduit. Down the ravine: dans le ravin, au moins cela fait calque, on s'en contenterait.

La phrase de Lowry fait dix mots, dont sept monosyllabes. Les dentales prédominent – dy, dead, dog, down –, et imposent simplicité, fatalité. J'ignore ce que proposent les deux traductions existantes – je m'interdis pour l'instant de m'y reporter, je veux rester dans l'illusion que le texte que je traduis a été écrit, fini, hier soir. Qu'il est encore chaud. Que je peux donc progresser dans le sillon de sa chaleur.

Mon instinct policé me dit: "Quelqu'un balança un chien mort à sa suite dans le ravin". 2/3/3/3/4. Mais ce "quelqu'un" me chiffonne. J'ai l'impression qu'on pose une énigme. Qui? J'ai alors envie d'opter pour un "on". On balança un chien mort à sa suite dans le ravin. 4/ 3/ 3/ 4. Mais mon oreille n'est pas satisfaite. Je n'entends pas le dy-dead-dog-down de l'original, ce glas discret mais insistant qui nous rappelle que "under" c'est aussi "down". Mon expérience de traducteur, heureusement-malheureusement, me rappelle aussi que je ne suis pas là pour faire œuvre mimétique. Je n'ai pas à remplacer les dents par les dents, même si le dragon semble l'exiger. Je ne cherche pas non plus à respecter la vérité du texte, car je ne la connais pas, je connais juste, à force d'usage, sa façon de palpiter. Et puis, franchement, ce "à sa suite" n'est pas très Lowry, mais comment savoir quel français écrirait Lowry?

Quel sera mon "d" dans ma traduction? Quel mot me donnera le la du d ? Puis-je y renoncer? Imaginons que je décide que "chien" est irremplaçable, vais-je me concentrer sur le "ch" ou le "ien"? Ou alors dois-je prendre un risque, y aller d'un "dogue", certes ancien, qui me donnera un "d", mais que faire de ce "d" risqué que je lance maintenant dans la phrase, et qui va m'obliger à le réinventer dans l'acte de jeter, dans la mort, dans la descente au ravin? Danger du mimétisme: dès qu'il semble solution, il brouille tout. Si je devais réécrire la phrase de Lowry en l'oubliant un instant, je pourrais oser : Dans le ravin où gisait le consul quelqu'un jeta le cadavre d'un chien. J'aurais juste deux décasyllabes et basta. Je raterais certainement la dimension immédiate, sèche, faussement neutre, qu'a privilégiée Lowry. Je pourrais resserrer: Un passant balança peu après un chien mort dans le ravin. Résultat; exit le "him", le Consul. Mais le lecteur, lui, sait que le Consul gît dans le ravin, il ne peut pas l'avoir oublié, cette solution pourrait donc marcher. J'ai préféré le "p" au "d", que le "b" étoffe un peu. La belle affaire. Ah, pourquoi ravin, au fait? Pourquoi pas fossé? Le fossé me permet d'invoquer la fosse. Good. Puis-je tirer profit de ce "f"? Pas sûr. Dans les cinquante-six synonymes que me propose le DES pour chien, pas la queue d'un "f". Et puis, pas d'illusion, hein: un chien est un chien est un chien, même mort. Feu le fennec finit dans la fosse avec le foutu falcoolique. J'ai des doutes, là.

La traduction est un incessant exercice de déperdition qui ne doit cependant pas se vivre sous l'étoile du renoncement. Il faut bien comprendre une chose: ce qu'on perd va nous permettre, avec un peu d'insistance, de perdre autrement, dans la réinvention d'un gain. Le texte de départ n'est pas sacré. Il aspire à bouleversement. Il sait qu'il va mourir puis renaître. Le respect n'est pas une forme d'embaumement. Dès que je trouve, je vous fais signe.

mardi 22 septembre 2020

Milène Tournier: l'aller-retour du souffle

L'autre jour, de Milène Tournier, est un livre qui mérite notre attention, ou plutôt qui l'appelle, clairement, sans effets de manche, en étant à la fois fragmentaire et ductile, fluide et explosé. Les textes qui composent L'autre jour adoptent des formes diverses, tantôt on glisse vers le récit, un peu comme si on ouvrait une porte sur le réel, tantôt le phrasé devient ballade, ou quasi, tantôt des tercets dessinent un instantané. Sans jamais se détourner d'une haute exigence poétique, ces textes affrontent un vécu froissé, raison pour laquelle j'ai employé plus haut l'épithète ductile. Quel que soit le motif travaillé – le père, la mère, un couple, etc. –, la phrase prend soin de disjoncter discrètement, elle fait rhizome sans crier gare, parvenant à créer une fluidité à partir de ces décrochements. Un équilibre miraculeux se produit à tout instant entre l'imaginé, le parlé, le pensé, le phrasé, le senti, le vu, formant ainsi un tamis de possibles qui permet au texte d'infuser et de ruisseler sans contrainte:

"J'irai te suivre dans tes réincarnations successives et être ta fille alors tu seras mère à épouser un autre homme d'une autre province d'un autre pays tu seras ébahie, ce jour-là d'accoucher, de voir ma tête à moi encore surgir"

Milène Tournier manipule la syntaxe avec une délicatesse qui jamais n'empêche la violence. Elle laisse entrer des voix, nous fait entendre le prosaïque, puis décroche, trace quelques traits épurés, se déploie dans l'élégiaque, retourne au récit, en un cycle naturel.

"Je t'aime facilement tu sais comme

Un déménagement en rez-de-chaussée

Et se passer les cartons par la fenêtre de la chambre."

Ce qui surprend dans la prose en perpétuel déhanchement de ce livre, c'est sa façon d'être incroyablement pluriel et fatalement singulier. Qu'il célèbre les noces de l'incongru et de l'évidence :

"Maman, la lune est tombée dans mon lait,

Hurle l'enfant paniqué

Sous la forme diagonale du ciel, la bolinette serrée entre les doigts",

ou creuse l'anaphore :

"Je te parlerai comme un long chien couché peut toujours se lever, je te parlerai comme l'humain surveille le chien couché qui sans doute va se lever, à tout moment se lever, je te parlerai comme le chien dort ici depuis deux heures, je te parlerai comme l'épicier en face sait bien lui que le chien ne se lèvera pas et d'ailleurs peut-être est-il mort",

L'autre jour sait à la fois fuir et insister:

"L'amour le feu immense

Comme certains garçons grandissent et les mères ne savent plus

Où, parmi les épaules, elles doivent poser, comme

rossignol, leur œil et l'autre."

La précision de la virgule, et l'intelligence du rejet, créent une cadence tout à fait singulière. Tout ce qui pourrait paraître de prime abord simple,

"Viens chercher ma voix

Viens chercher la voix et après

Le corps",

est tissé ici dans une poétique du suspens et résonne avec d'autres points du texte. Ainsi, le tercet suivant:

"Aime-moi

Comme un inventeur

Devant une chaise"

peut sembler viser un minimum, mais pris dans l'ensemble du recueil, il acquiert une autre matière, une autre matérialité. Tout est lié, connecté, le réel ne cesse de ronger l'image, l'image de gratter le réel. Le corps, lui, demeure le liant, le parlant. L'autre jour est texte profondément enchanté, qui semble vivre une vie parallèle, respirer autrement, et qui jamais ne s'installe dans une diction définitive.

________________________________

Milène Tournier, L'autre jour, éditions Lurlure, 19 €

mercredi 16 septembre 2020

Le trébuchet du deuil: Isabelle Baladine Howald,

Avant que rien ne reste, quelle nuance arracher ? Comment faire pour que le sujet se lève encore un peu de sa « tombe de sommeil » ? Que faire de « l’âme animale » ? Ici, on avance en tombant sur le terrain d’un texte qui ne cesse de choir et de se relever, d’écarter les ombres et de lécher les cendres, tout est fini et pourtant tout peut recommencer dans l’évidence non du seul souvenir mais plus bas, dans l’infra-mémoire.

Le discontinu que psalmodie de Isabelle Baladine Howald est chose fragile – « jamais je ne pense te fracturer » –, et pour cette traversée des ombres l’auteure s’aide d’extraits (au sens chimique) d’Anne-Marie Albiach, d’Espitallier, de Valéry, Célan, et quelques autres. Cette confrérie épaule le texte, au prix sans doute d’une douloureuse capillarité. La pensée de la mort affronte la vision du devenir-défunt, et c’est dans cet intervalle que la poésie vient survivre. Vient déposer.

« Depuis quand la peur est-elle une raison de ne pas affronter :

un face à front :

touché coulé touchant coulant le nœud le fond frappé des pieds

tête happant air air happé étouffant oxygène

— entendre le sifflement final

le bourdonnement dans l’eau »

L’élégie nécessairement contrariée qu’est Fragments du discontinu d’Isabelle Baladine Howald, demande apprivoisement, lenteur, concentration. Chaque page réinvente le flottement qu’est le « je pense donc je suis » de Descartes, lui restituant l'émoi qui peut-être lui fit défaut. Mais le corps, ici, demeure, il s’avance dans le restant, dans le partant, il est la jointure de ce qui sépare, le cœur du discontinu, son indicible secret.

« les pieds nus sur le sol froid un verre d’eau à la main regardant sans la voir une aube détrempe par la fenêtre comment est-ce que je dors contre un corps ou non quelqu’un pense-t-il à moi ego quand je dors est-ce que je pense à toi quand je dors quelqu’un d’autre pense-t-il : ‘comment est-ce que je dors’ y penses-tu en regardant le noir »

Quelque chose noir – memento Roubaud – travaille ce court texte tourné vers l’adieu mais dévoré de lumière.

___________

Isabelle Baladine Howad, Fragments du discontinu, éd. Isabelle Sauvage, 13 €

mardi 15 septembre 2020

Empêcher l'eau: l'art du cela selon Albarracin

|

| © André Masson |

Quantifiable, repérable, sujet aux mutations, le "cela" dont il est ici question et fait usage peut être tour à tout "un magnolia", des "choses, événements", "un âne qui brame"; cela peut aussi "prendre à la gorge", "un tremblement". Si Albarracin se joue de l'indéterminé, ce n'est pas par pure dérision. Son "cela", aussi métamorphique soit-il, est tout sauf un "n'importe quoi", et texte après texte la lecture finit par affiner en creux l'intelligence du cela:

"Cela n'a pas de nom. Cela n'a pas de réalité. Cela est ce qui n'ayant ni nom ni réalité nomme et réalise. C'est cela qui fait cela que tout est. Que tout est cela. Qui fait de ceci cela et de cela cela. Cela est comme une force qui se reçoit. Sitôt cela est, sitôt il est cela."

Le poème, s'il semble ici revêtir la langue philosophique, n'en reste pas à l'effet rhétorique. Le "cela" n'est pas prétexte: il devient le texte, sa matière même, et les analogies convoquées pour le rendre prégnant cessent d'être des analogies, de sorte que l'objet occupe le devant du texte, à la fois concret et abstrait:

"C'est la bouteille qui dresse l'eau dans un provisoire carcan, qui la tisse et la tresse en une forme potable, saisissable. C'est la bouteille quand elle construit la cabane de l'eau sur la table. C'est la bouteille qui tourne l'eau ainsi qu'un potier de l'eau. C'est cela aujourd'hui cela: la bouteille qui contient l'eau et la retient et l'empêche."

Empêcher l'eau: projet poétique, ou plutôt :: pratique poétique. Cela même. Surtout cela.

______________________

Laurent Albarracin, Cela, éd. Rougerie, 2016

vendredi 11 septembre 2020

Laurent Albarracin : afficher son bond

"L'eau / qui coule / s'emplit de sa fuite."

Chaque poème, au prix d'un dédoublement de l'image qu'est la chose, nous invite à penser autrement l'instabilité des éléments. "Chaque chose affiche son bond": cette irruption d'un autre même secoue le vers, et souvent chez Albarracin la répétition d'un terme nous permet d'envisager de front un certain vertige immobile. "Le nœud / noue la corde / à un nœud / dans lequel / la corde / se dénoue / en corde": à la différence d'un Ponge (ou peut-être dans son ombre) qui aime à décliner de l'intérieur les qualités ludiques de la chose-mot, Albarracin a davantage souci d'en préserver le secret en l'exhaussant.

Que ce soit dans la première partie de Le secret secret (Flammarion, 2012) ou plus éminemment encore dans Res rerum (Arfuyen, 2017), on sent bien que l'explosion fixe des choses relève, non sans ironie parfois, d'une alchimie concertée. C'est moins le secret que le secret du secret qui agite le poète. Comme si ouvrir et fermer le sens pouvait se faire en un seul mouvement, l'empathie et la méfiance se liguant pour ne pas laisser le mot rouiller dans son illusoire permanence. Albarracin, on le sent, cherche humblement à réinventer la façon de définir ce qu'on a sous les yeux – et sur la langue. Un désastre invisible a eu lieu, on a perçu des tremblements, des décalages, et il faut maintenant re-dire l'être de chaque atome. "La racine plonge dans la racine // La substance soutire / de la substance à la substance": ici, écrire est une opération, au sens presque algébrique, et dans le spectre du dépliement luit l'orbe noir d'un zéro.

A cet univers en vive diffraction dont Albarracin ne cesse d'interroger la résistance, il convient d'ajouter l'impressionnante sensibilité – quasi synesthésique – dont font preuve ses lectures, réunies sous le titre (bien sûr) de Lectures, et parues récemment aux éditions Lurlure. Rapprochant sa méthode critique de la stratégie du bernard-l'hermite ou du coucou, Albarracin fait plus que se pencher sur des volumes parus entre 2004 et 2015. Il s'y introduit en nuance et intelligence, sait discerner ici une "montée de panique du poème" (chez Alice Massénat), là "retrouver dans l'exacerbation d'un geste destructeur une sorte de fraîcheur" (chez Cédric Demangeot). Une cinquantaine de livres sont ainsi visités, avec une bienveillance attentive qui n'empêche pas la réserve ou le doute. Qu'il s'agisse d'Yves di Manno, Ivar Ch'Vavar, Cécile Mainardi, Serge Pey, Ana Tot, et bien d'autres, le poète-critique se veut avant tout lecteur-poète. Il avance dans le texte, l'interroge, déplie ses perspectives, sans que jamais l'enthousiasme ou la fascination ne viennent brider la précision de sa lecture. Ce sont, à chaque fois, des leçons de clairvoyance. Comme il est dit dans Le secret secret: "Le voile est un déchirement sur les choses."

___________________

Laurent Albarracin, Lectures, éditions Lurlure, 2020 (mais aussi Le secret secret, Res Rerum…)

dimanche 23 août 2020

Provoquer le désarroi du langage: l'anti-yoga de Bosc

On peut, bien sûr, élever des tombeaux au moi, leur donner la forme d'un divan, et inviter le lecteur à s'y prélasser ou s'y tortiller pendant quelques centaines de pages – l'encre pour ce faire arrive aisément à qui sait orchestrer le dialogue entre extérieur et intérieur, entre soi et le monde, entre douleur et public. Mais il arrive parfois qu'en moins de cinquante pages on évite une telle dépense et qu'on aille plus profond, qu'on touche plus juste. Et qu'on épargne ainsi aux autres, "l'impératif moderne de l'expression de soi". Raison pour laquelle, en cette rentrée littéraire forcément bavarde, on contournera les imposantes piles de l'auto-affliction pour se concentrer, non sur un petit bijou ciselé (nul bobinade ici…), mais sur un livre-caillou, qui tient dans la poche et pourra faire tout ce qu'un caillou sait faire: briser une parcelle de mer gelée, attirer le regard, mesurer une distance, débusquer des leurres. Il faut un frère cruel au langage, de David Bosc, en est le titre, et il s'agit d'un emprunt déformé à Mandelstam: "Il faut un frère cruel au monde / qui puisse lui mener la vie dure."

En quelques dizaines de pages, David Bosc – dont on avait pu lire le magnifique Mourir et puis sauter sur son cheval (Verdier, 2016) – bat en brèche cette idée faisandée (mais juteuse) que l'écrivain obéit à des intentions, et que celles-ci sont le produit de son moi. "Sans même parler d'une œuvre entière, roman ou poème, il n'est pas une phrase, pas un vers où le langage n'ait eu son mot à dire, justement, et où chaque mot, après avoir été prononcé, inscrit, n'ait eu son incidence sur l'apparition des suivants." Est-ce à dire qu'on ne fait, écrivant, que dérailler, être dupe, manquer à son devoir, rater sa cible? Bosc explore précisément ce jeu de dupe, qui explique que nombre d'écrivains s'illusionnent sur leur puissance d'expression, à proportion de l'ego dont elle jaillit. Pour l'auteur de Il faut un frère cruel au langage, nous sommes hantés par des meutes obscures, bancales, nées du vaste brassement langagier des siècles. On écrit avec une armée de soudards et de mutilés, mais aussi contre elle. Bien sûr, ce tohu est aussi bohu, mais il permet "de se libérer un peu de soi-même", et de travailler à ce que Bosc appelle "le désarroi du langage", en rappelant le sens du mot arroi (ordonnancement des choses). On ne s'étonnera pas qu'il cite Deleuze à la page 13, ainsi qu'un passage du Woyzeck de Büchner.Prépondérance, donc, du motif, plutôt que de l'intention. Un motif-moteur, qui anime, propulse, propose, change la donne des possibles. Et fait qu'écrire est, d'emblée, une opération à plusieurs niveaux, tous plus ou moins simultanés. Le premier jet? C'est déjà une brassée de fontaines. L'amour des mots? Un piège obscène, quand on sait que le langage est "archaïquement la voix qui se fait obéir." Nous sommes souvent les otages du langage et croyons en avoir fait notre joujou. Mais "le pouvoir est entré dans la place, au cœur du petit fortin, rien moins qu'étanche, qu'on appelle le moi." Pour Bosc, il faut être "ravi", c'est la condition poétique inaliénable, c'est-à-dire "savoir laisser venir" et consentir à l'emprise de démons, d'instances, d'entités fictionnelles, grâce auxquelles on devient foule, et non plus pivot. Entrer dans la langue en cheval de Troie et chevaucher la nuit à cru, plutôt que transformer son ego en tête de gondole.

__________________________

David Bosc, Il faut un frère cruel au langage, Héros-Limite, 8 €

mercredi 19 août 2020

Faire chemin (avec Philippe Denis)

|

| [© Jacques Capdeville] |

Chemins faisant se veut, en 304 pages, une traversée de l'œuvre discrète de Philippe Denis. On a là quelque chose de précieux, comme le sont souvent ces travaux de sonde, de coupe, ces choix opérés par l'auteur lui-même. Qu'on pense par exemple à Capitaine de l'angoisse animale, de Franck Venaille, ou à Des laines qui éclairent, de Pascal Commère. Ce sont là des livres tectoniques qui font de nous d'attentifs voyageurs: au fil des pages, on assiste, de nouveau novice, comme en un présent étiré, à des germinations, des rayonnements. Ainsi, donc, de la trajectoire de Philippe Denis, lequel, dès 1974, s'avance sur le terrain miné de la langue. Partant d'une vibration entre caillou et papillon – entre intemporel et éphémère –, mais sans aspirer à une entreprise d'obédience pongienne, Denis s'avance dans un rapport blessé au réel et, plus proche en cela d'un Bernard Noël (je me trompe peut-être), explore et risque sa position au monde, où il importe de "taire la langue"; non pas faire profession de silence, mais exprimer un violent sentiment de déportement, comme si écrire était travailler un retrait aussi nécessaire que consenti: "plus d'absence est ce que nous choisissons". Il y a bien sûr, dans tout retrait, le risque d'un état larvaire, la tentation du froid. La conscience, à seulement affleurer, offre prise aux ombres, mais c'est précisément dans la compagnie des limbes que peut se développer une acuité nouvelle: "Vigilance de vivre / — sous la courbure du sommeil."

Dès lors, il s'agit de peindre autour de soi un paysage, minimal et peut-être suffisant: un champ, une prairie, un sentier, une demeure. Confier le soi à très peu d'éléments, c'est donner sens à sa dissolution. Chez Denis, le soi est comme une tache d'ombre qui cherche à mieux survivre dans un monde aux reflets instables. Paysage, donc sensation, ou plutôt image: à force de dépouillement, le poète peut enfin, en peintre japonais, en "saisonnier du vide", inscrire le précaire dans son discret miracle: "Une goutte de rosée / bague / le tremblement de l'herbe." Pas le brin d'herbe, mais son tremblement: l'inattendu demeure observable. Le sensible, aussi fragile soit-il, trouve sa forme, même éparse: "des lambeaux de coq / crépitent / dans les enclos".La vie, on le sent, est danger, la mort s'y profile, et par défiance du vif c'est au vu qu'on s'attache. "Où tu t'absentes / de ta vie, / je te vois / aux prises / avec l'image." Ainsi, la poésie se vit comme une membrane intérieure, charnelle, dont on veillera à dire les pulsations. "Je longe mon souffle": c'est là l'invention d'un nouveau rapport à ce qui peut se dire. Si le soi est superflu, il convient d'en tirer la leçon d'une distanciation. Ici, Denis est exactement rimbaldien, comme en témoigne ces simples mots: "l'image m'emploie". Artisan-funambule, aussi, quand il écrit: "patiemment / entre deux vides, / je couds / une ligne."

Au fil des textes choisis par l'auteur, on suit donc cette ligne, tremblée mais ferme, on voit et on entend la phrase aspirer à quelque affranchissement, et c'est allégé et néanmoins plus terrien que jamais qu'il évoque le désir de connaître une "joie d'insecte devant le trou", ou fait ce constat à la fois philosophique et concret: "je ronge pour avancer", constat qui s'accompagne d'une précision :"je ne fais qu'un avec l'obstacle". Est-ce enfin communion, apaisement? Avec les années, Denis tend vers l'aphorisme, sans pourtant que l'énoncé s'installe dans la formule; là encore, on est dans le trait de pinceau, le senti isolé ("sensation de froid ou d'écrire"). S'il y a apaisement, il n'est pas indexé au moindre renoncement, comme le scandent puissamment les textes de Mœurs de césure". On est de nouveau dans la lutte. Etat des lieux, postures et résistances au réel, ce dernier mastiqué jusque dans l'allitération: auge/bauge, pitance/pire, suture/couture. Denis continue de ronger l'obstacle et d'imposer sa patiente ruade. "Pas de travail d'appui. / Au pays de l'effroi les fondations / sont obsolètes." Jeté au vide, menacé d'éboulement, on peut toujours faire une force de l'égarement. Il suffit, nous dit le poète, d'"être féériquement seul". Chemins faisant, Philippe Denis a changé la perdition en expérience, la fissure en tracé.

______________

Philippe Denis, Chemins faisant, poèmes 1974-2014, choisis par l'auteur, préface de John E. Jackson, Le Bruit du Temps, 304 pages, 8 € (2018)

jeudi 13 août 2020

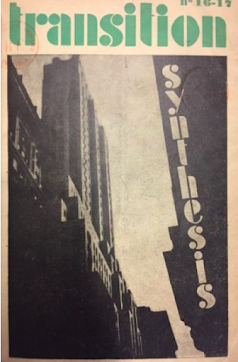

Transition: la joie des Jolas (avant la gaule de De Gaulle)

Pas très loin de chez moi, à vol de bergeronnette dans un village assez calme du nom de Colombey-les-deux-églises se dresse une maison portant le nom de Boisserie et qui accueille moult visiteurs venus rendre hommage à son ancien proprio le Général. Oui: De Gaulle himself. Il y a aussi derrière cette maison une grand croix de granit de 44 mètres de haut qui chante la Lorraine à tous les cerfs en train de bramer un peu plus bas…

Naguère, les pontes du RPR venaient s'y poser une fois par an et se gaver de gibier aussi faisandé qu'eux au restau du coin, souillant le vert paysage de leur fat cortège de véhicules noirs. Assez peu gaulliste dans l'âme, je dois dire que mon intérêt pour cette célèbre "Boisserie" en était resté au degré zéro de la passion touristique. Mais voilà qu'une habitante de mon village, la discrète mais surprenante Aurélie Chenot, par ailleurs correspondante au Journal de la Haute-Marne, débarque un jour chez moi et me fait part d'un long reportage qu'elle compte publier dans le supplément du dimanche dudit journal, et ce en trois livraisons. Mes ouïes béèrent séant. Soudain, la Boisserie n'était plus le seul fief d'un président-militaire doté des pleins pouvoirs, d'une police secrète, d'une seule chaîne de télévision, et dont toute l'information était contrôlée par l'Etat (je me permets de paraphraser Rio ne répond plus…). Non, la Boisserie avait un passé autre, antérieur au grand proprio gradéDans l'article incroyablement fouillé écrit par Aurélie Chenot, on apprend que la Boisserie était habité par deux locataires discrets, Eugène et Maria Jolas, qui dirigèrent entre autres activités la cultissime revue Transition. C'est en 1927 – sept ans avant que le lieu soit acheté par le contempteur de la chienlit – que ce couple s'installe à Colombey. Transition? Oui, la revue qui publié en épisodes, tout au long d'une décennie, l'œuvre dernière de Joyce, Finnegans Wake. Lorrain de quasi naissance – né dans le New Jersey, le petit Eugène est parachuté en France à l'âge de deux ans… –, l'infatigable Jolas

ne cessera d'aller et venir entre New York, Paris et Colombey. Sa découverte du surréalisme, en 1923, sera le début d'une belle galaxie d'amitiés (Eluard, Péret, Desnos, Soupault) ainsi que d'une œuvre protéiforme, puisqu'il sera à la fois critique, éditeur, écrivain et traducteur…Quand on lit le reportage d'Aurélie Chenot, on a le vertige. Moi, en tout cas, je l'ai. J'apprends ainsi que si j'étais né un peu plus tôt, j'aurais pu croiser, en allant acheter mon pain à Colombey, Sherwood Anderson. J'aurais pu, en faisant un saut à Saint-Dizier, passer voir l'imprimeur de la revue Transition, André Bruillard. Ô Champagne pouilleuse, dire que j'ignorais que l'ombre de Joyce planait sur tes moelleux coteaux ! Dire que j'ignorais qu'à quelques sauts de chevreuil de chez moi se tramait, il y a un siècle, la "revolution of the word", prôné par le malicieux Jolas!

3

Au sommaire de Transition, on trouvait alors des noms de haute instance: Perse, Ball, Michaud, Queneau, Artaud (!), Nin, H. Miller, sans compter des peintres qui enrichissaient la revue d'illustrations: Klee, Miro, Picasso, Kandinsky, Man Ray, Duchamp. S'adossait entre autres à une thèse de Céline Mansani qui porte sur la revue des Jolas, Aurélie Chenot rend enfin un fort et revigorant hommage à Maria Jolas.

Je pourrais aussi vous parler de la fille aînée du couple, Betsy Jolas, grande compositrice âgée aujourd'hui de 94 ans, mais le mieux, je crois, est de se tourner vers Aurélie Chenot et de lui dire:

"Please, faites un livre de toute cette formidable matière (les trois livraisons de l'article sont par ailleurs abondamment illustrées), même un petit livre, bref, faites en sorte qu'un jour, en passant devant la Boisserie, des promeneurs haut-marnais ou autres disent : Tiens, c'est là qu'un temps l'esprit international poétique a rayonné. C'est là d'où un jour a explosé noir sur blanc ce mot qui chamboula tout: riverrun…"

Editeurs, s'il vous reste un soupçon de curiosité, décrochez votre téléphone, appelez Aurélie Chenot, et veillez à ce que, de cette enquête remarquable, naisse un ouvrage indispensable. Quant à moi, maintenant, quand je prends ma voiture pour aller acheter du pain à Colombey, je guette dans le rétro la silhouette spectrale de Sherwood Anderson, que j'imagine souriant à des vieilles pommes ridées, les meilleurs selon lui…