Rechercher dans ce blog

"Le totalitarisme a inventé son invisibilité" (Cédric Demangeot)

Articles

Affichage des articles du février, 2012

Une peau pour quoi faire: Dans la "crevasse" avec Terzian

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

L'âme mémoire: Nous irons à Tamanrasset

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Le Salon du Prêt à Payer

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Nádas sinon rien

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

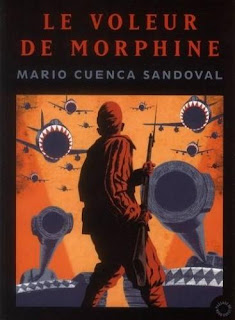

Sandoval: en route vers l'éther !

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

"Elles", de Malgorzata Szumowska : la maman et les putains

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Naufrage de Ferry: les recherches continuent…

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

MadWoman Bovary : still alive & kickin'…

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

La sécurisation selon Fillon, c'est pas très gay

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications